| |

|

|

| |

|

| |

| 毕克:一生不变的爱 |

| 《中国广播影视》冯雪霞 |

|

| |

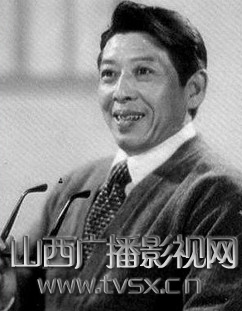

今年64岁的毕克住在上海火车站附近的一幢塔楼里。他目前的身体状况不太好。我去采访的那天,他一边回答我提出的问题,一边用手紧紧抓住桌子边缘。由于疼痛,他脸颊上已渗出汗珠,一米八三的高大身躯也佝偻着。虽然我是从北京特意赶来的,虽然我的日程安排很紧,可我还是不忍心多打扰他了。他却笑了笑说:“没关系,有个人聊聊也好,我也习惯了。”——我知道这个善良的老人是不忍让我空手而归。

到了吃晚饭的时间,仍不见家里有任何人回来,我问他妻子儿女到哪去了。毕克沉默了一会儿后无奈地笑了一下说:“他们都不在上海,现在只有我一个人住在这。”原来毕克的岳父很早就在美国定居了,十几年前,年迈体衰的老人希望儿女们能来身边定居,也好互相照顾。当时毕克作为妻子顾美倩的直系亲属可以不用办理任何手续就与妻子一起移民美国。面对情深意笃的爱妻、儿子和寄托毕生心血的配音事业,毕克都舍不得。思虑再三他终于向妻子恳求:“你让我再干几年吧.等退了休我就去。”妻子一声长叹登上了越洋的飞机,留下毕克一个人伴着他的话筒。

毕克本来还有个大儿子和一个女儿。大儿子因心脏病失去了年轻的生命。女儿却远在广西南宁工作。千里之外的女儿几次在电话中哽咽着求孑然一身的父亲到南宁同住。毕克已逾退休年龄,厂里的第一代配音演员几乎都先后离退了,青年演员需要人带,配制的影片需要有丰富经验的人鉴定,把好最后一道关……老厂长临终的嘱托和对配音事业的挚爱与责任使毕克无论如何也离不开上海电影译制厂。

看过日本电影《追捕》、《远山的呼唤》等一系列高仓健主演影片的朋友们一定会记得那些坚毅冷峻、充满男子魅力的角色。这其中,简短而个性化的语言更使人物的形象深深地印入观众脑海。然而有多少人知道.为了让杜丘冬人、田岛耕作们能用中文生动而准确地表达出原来的韵味,一位配音演员——毕克倾注了多少心血?

1986年,高仓健来中国访问,惊诧于自己的影片 在中国影响如此之大,当观看了毕克为他配音的影片,艺术互通的灵犀超越了语言障碍,高仓健激动地向毕克竖起大拇指。并把自己珍爱的一张私人照片送给他,至今那张照片仍摆在毕克家的客厅中。

一个演员最大的成功莫过于观众的认可,而毕克认为配音演员的最高境界是让观众忘掉自己。毕克配音的戏路很宽,除了大家非常熟悉的高仓健主演的系列影片,《尼罗河的惨案》中的波洛、《卡桑德拉大桥》中的张伯伦以及《悲惨世界》、《战争与回忆》等那些富有特色的话外音,都给观众留下了深刻印象。

毕克1931年出生在泉城济南,所以取名毕德泉。14岁的时候,毕克的父亲生病,家中经济条件拮据。这时病重的父亲将毕克拜托给昔年曾帮助过的一位朋友.请他供毕克读完大学。

1945年毕克到了安徽蚌埠,同年冬季父亲去世了。寄读的人家从此态度日见冷淡,毕克在寄人篱下的生活中度过了世态炎凉的三年。

1948年,毕克投奔上海的叔叔,而作中医的叔叔只靠药店坐堂的收入也无力供毕克继续读书。万般无奈下,毕克终于放弃了读书的念头。

在上海赋闲一年后,毕克与以前曾同在校队打篮球的朋友组织起了话剧闭,以后又参加了上海“金鸡旅行剧团”,开始在湖南、广西等地巡回演出。

在话剧表演中毕克结识了已故着名配音演员邱岳峰,并结成好友。1951年,上海电影制片厂译制片组招考配音演员,早认为毕克是配音人才的邱岳峰马上通知了在苏州“新苏话剧团”的毕克。从此毕克与配音工作结下了近半个世纪的不解情缘。

配音艺术是华克一生不变的爱。虽然他现在已离开工作岗位,但并没有离开配音事业,仍在上海电影译制片厂担任艺术顾问,不管身体多难受,他也总会为厂里配的片子把好最后一道关。当我们欣赏完如《亡命天涯》、《真实的谎言》、《绝地战警》这些配译俱佳的精彩影片而赞不绝口时,有谁知道这其中倾注了一位真正幕后老人的无数心血啊。

在厂里经常听到青年配音演员互相开玩笑;“你这句非得重配不可。不然到了毕克老先生那里,也得给你顶回来重录。”的确,毕克不会放过任何一点疏忽和不完美。但同事们知道这严厉是一份真挚的爱。

采访快要结束了.我却不想离去,因为我知道我走后房中又会剩下毕克一个人,忍不住问他是否后悔当初未与妻子同行。他想了想说有时也有,可是随即又轻轻摇头说:“如果再给我一次机会.我还是会留下来。其实后悔只是一种对家人的思念和遇到困难时无人解语的寂寞。”我问他还准备去和妻儿团聚吗。他说已经不起那么长途的跋涉,只能等妻子安顿好岳父,儿子学有所成时再回国团聚了。

这个衰弱的老人几乎没有力量支撑他那高大的身躯,然而他眼中流露出的那种对配音事业终生无悔的爱,却以极大的力量震撼了我…… |

| |

|

|

| |

| 尘封档案 |

|

|

|

|

|

| |

| 1948年9月,长春电影制片厂的前身“东北电影制 |

| 片厂”正式成立翻译组,开创了我国电影译制事业的 |

| 先河。 |

| |

| 这年春季,由冀中军区演员剧团来到东影的袁乃 |

| 晨,接受了译制工作。以前从未搞过,怎么做?袁乃 |

| 晨心中没有底。一个月后,前苏联战争影片《普通一 |

| 兵》到达东影。 |

| |

| 《普通一兵》剧本翻译是孟广钧、徐立群,主要配 |

| 音演员为群众演员张玉昆和吴静。著名演员凌元担任 |

| 剧务工作。这些译制片的开拓者们反复尝试,甚至想 |

| 出了很多土方法,终于在8个月后完成了译制工作。 |

| |

| 这部反映前苏联近卫军战士马索特洛夫英勇事迹 |

| 的影片《普通一兵》译制完成,标志着中国第一部真 |

| 正意义上的译制片的出现。译制导演袁乃晨被称为 |

| “中国译制片之父”,片中的几位配音演员也因此走 |

| 上译制片的道路,成为新中国电影译制事业的奠基人 |

| 。 |

|

|

|

|

| |

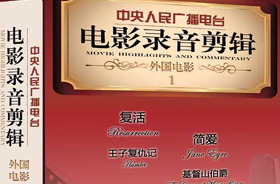

| 在那个电视尚不发达、看电影仍作为一种奢侈享 |

| 受的七、八十年代,很多人对于电影的了解和欣赏, |

| 是通过广播电台独有的节目《电影录音剪辑》来满足 |

| 的,因为广播电台是以声音为表达形式的综合艺术, |

| 电影中的台词、音响,就变成了这种艺术形式主要的 |

| 表现手段。 |

| |

| 1950年3月8日,中央人民广播电台播出了东北电 |

| 影制片厂拍摄的故事片《白衣战士》,宣告了《电影 |

| 录音剪辑》这种节目形式的诞生,作为独特的文艺广 |

| 播节目,收听率极高,尤其在1980年,《电影录音剪 |

| 辑》达到了仅次于《新闻和报纸摘要》节目的第二位 |

| 排行!被广大听众誉为“空中影院”。这种文艺节目 |

| 一直到今天仍是不少广播电台的保留节目,拥有广大 |

| 的听众群体。 |

| |

| 以电影的声音加解说,把看的艺术变为听的艺术 |

| ,正是这种独特性,把译制片的优势放大了,如果电 |

| 台播出的是纯英语对白的电影,《电影录音剪辑》必 |

| 定变为小众文化。广播电台的普及性,把译制片精到 |

| 的翻译、完美的演绎,传神的输送到每一位听众的耳 |

| 朵里,所以,即使是没有看过这部电影的观众,居然 |

| 能大段的背诵外国电影中的对白,就不足为奇了。多 |

| 少人在那个文化匮乏的年代里,动人的音乐、经典的 |

| 台词,在收音机里把随着他们度过漫漫长夜。 |

| |

| 中央电视台主持人崔永元、上海电影译制厂著名 |

| 配音演员童自荣都曾经是《电影录音剪辑》忠实的听 |

| 众。 |

|

|

| 本站精品课程推荐 |

|

|

| |

| 分享按钮 |

|